Kategorie: Bronzeplatte

Für jeden Infopunkt wurde eine Bronzeplatte im Gehweg der Severinstrasse verlegt.

Hausnummern in der Severinstraße gehen anders rum

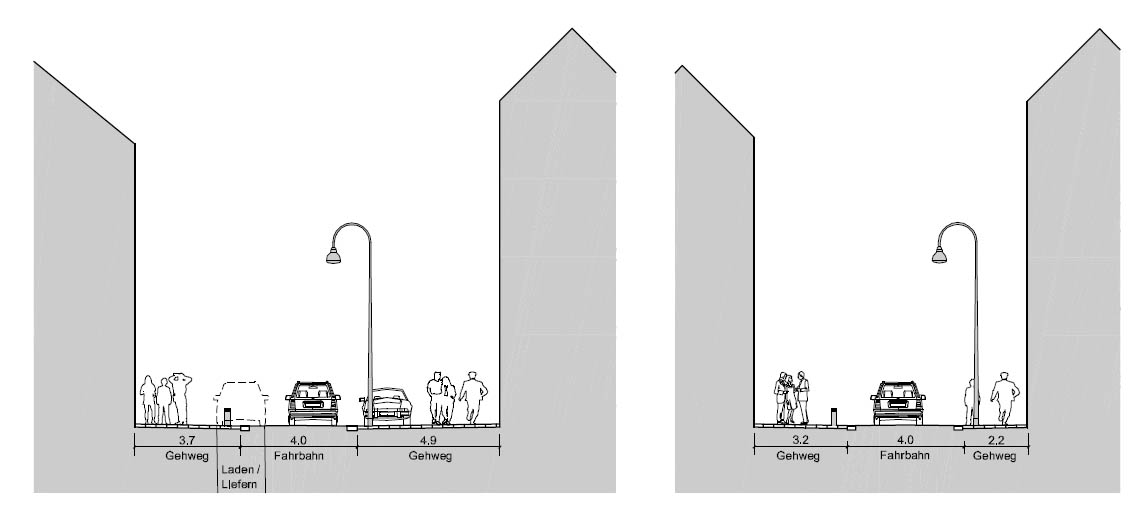

Severinstraße (in Kölsch: Vringsstroß) ist der Name einer 995 Meter langen Straße in Nord-Süd-Richtung, die zwischen Chlodwigplatz und Waidmarkt in der Kölner Altstadt-Süd verläuft. Betrachtet man die Hausnummern an den Fassaden der Häuser, so […]

Kunst und Kultur in der Südstadt

Die Kölner Südstadt bietet ein kreatives, entspanntes und inspirierendes Umfeld für viele interessante Persönlichkeiten. Hier eine kleine Auswahl derer, die mit der Südstadt verbunden […]

Elendskirche Sankt Gregor

Die spätbarocke Kirche wurde ab 1765 errichtet und 1771 geweiht. Sie ist eine Stiftung der Brüder Everhard Anton und Franz Jacob Gabriel von Groote. […]

Museum Holz Schumacher

1830 wurde die Firma Theodor Schumacher Söhne gegründet. Allerdings ist sie nicht nur als führendes Holz-Fachgeschäft bekannt, sondern bietet auch einen Einblick in 2000 […]

Severinstorburg

Die Severinstorburg ist nach der Pfarrei St. Severin bennant, im Mittelalter wurde sie auch „Porta (Sancti) Severini“ genannt, auf Kölsch heißt sie Vringspooz oder […]

Stollwerck Mädchen

Um den Severinskirchplatz schöner zu gestalten wurde ein Wettbewerb ausgerichtet. Das Ergebnis war 1990 die Plastik von Sepp Hürten. Das wunderschöne Mädchen wird auch […]

Das Odeon Programmkino und Trude Herr

Das ODEON-Lichtspieltheater in der Kölner Südstadt Die Geschichte des heutigen ODEON-Kinos beginnt Mitte der 50’er Jahre. Das Wochenschau- und Spielfilmkino im Nachkriegsdeutschland boomt. 1956 […]

Karl-Berbuer-Brunnen

Der Namensgeber Karl Berbuer war eigentlich gelernter Bäcker. Jedoch machten ihn nicht seine Backwaren, sondern sein Liedgut bekannt. 1948 erschien als Anspielung auf die […]

Severinsdenkmal

Als die Severinsbrücke 1959 eingeweiht wurde bestand direkt der Wunsch dem Namensgeber ein Denkmal zu errichten. Der Kölner Bildhauer Prof. Elmar Hillebrand (1925-2016) wurde […]

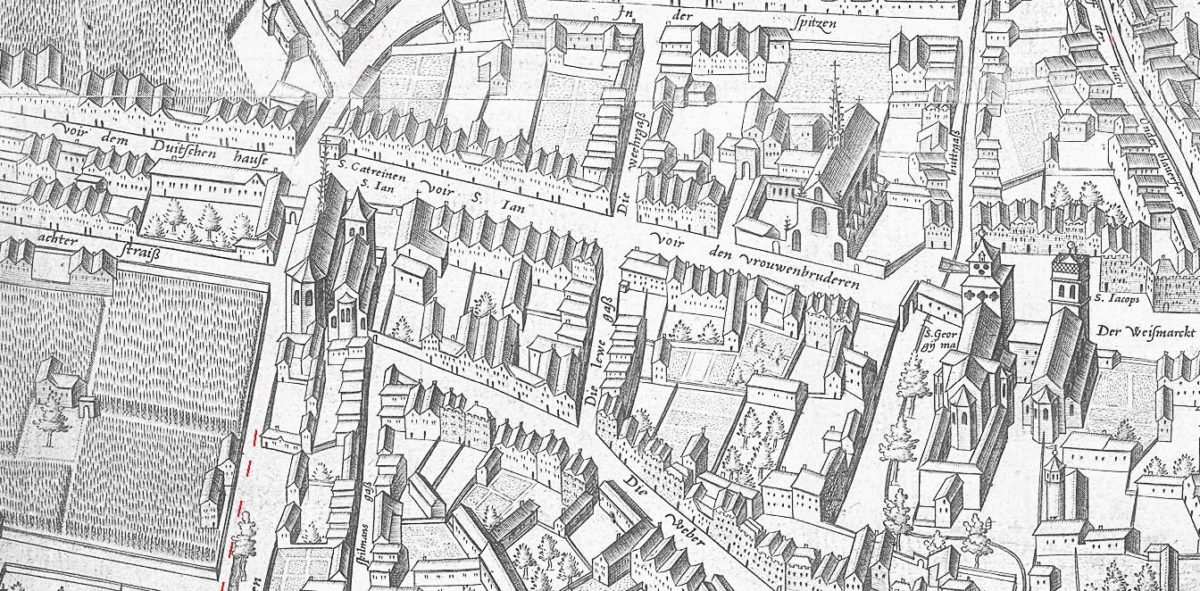

Die Strasse im Mittelalter bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts

Mittelalter Erzbischöfe spielen nun in Köln eine große Rolle, wobei Erzbischof ein Titel ist, keine Amtsbezeichnung. Verständnis und Aufgaben eines Erzbischofs sind weltweit sehr […]

Die Nachkriegszeit

Den einrückenden Befreiungstruppen zeigt sich Köln als tote Ruinenstadt. 1945 nimmt Konrad Adenauer wieder die Amtsgeschäfte als Oberbürgermeister auf. Schon im Frühsommer kehren viele […]

Erster Weltkrieg, Weimarer Republik und der Nationalsozialismus

Das zweitälteste Kölner Kino „Thalia“ begann im Jahre 1908 mit 250 Plätzen in der Severinstraße Nr. 152, nächstes Kino auf der Straße waren die […]

Das Severinsviertel verändert sich

1992 Am 9. November 1992 versammelten sich 100.000 Menschen auf dem Chlodwigplatz in Köln. Künstler der Kölner Musikszene hatten zu einem Konzert „gegen Rassismus […]

Kuriose Geschichten

Der schiefe Turm von Köln Im Jahr 2004 geriet der 44 m hohe Kirchturm von St. Johann Baptist für einige Zeit als „Schiefer Turm […]

Klöster im Viertel

Klöster und Stiftskirchen Das mittelalterliche Köln ist geprägt durch seine Stadtmauer, seine Kirchen und zahlreichen Klöster. Einer Aufstellung des Rates aus dieser Zeit zeigt, […]

Schmitz Backes

Das kölsche Sprichwort „Du bes noch nit lans Schmitz-Backes“ (Du bist noch nicht am Schmitz-Backes vorbei) liegt für die Kölner in der Severinstraße 5 […]

Ulrepforte und die Stadtmauer

Zum Schutze der Stadt Köln wurde die Ulrepforte zu Beginn des 13. Jahrhunderts als Teil der Stadtmauer errichtet. Wachleute hielten von dem kleinen Doppelturmtor […]

St. Johann Baptist und Arnold von Siegen

Die römisch-katholische Johann-Baptist-Kirche ist eine der ältesten Kölner Kirchen Sie wurde 948 erstmals erwähnt und ist seit 1080 als Pfarrkirche bezeugt. Der Kirchenbau stammt […]

Geschichte der Einkaufstrasse

Nach mehr als 130 Jahren wurde dieses Traditions-Geschäft aufgegeben. Nach dem Deutsch-Französischen Krieg von 1870/1871 erfasst auch Köln ein großer wirtschaftlicher und industrieller Aufschwung. […]

Basilika Sankt Severin

Die katholische Pfarrkirche St. Severin ist dem Heiligen Severin geweiht, nach dem das Stadtviertel, Straße und Brücke ihren Namen erhalten haben. Nur ca. 300 […]

Chlodwigplatz

Bei der Namensgebung der Kölner Ringe sollte auch auf die Entwicklung der deutschen Geschichte hingewiesen werden. Nach Ende der Römerherrschaft waren es die Merowinger, […]

Alte Reissdorf Brauerei

In den sogenannten Gründerjahren um die Jahrhundertwende schossen in Köln die Brauereien wie Pilze aus dem Boden. Allein in den Jahren zwischen 1890 […]

Die Römerzeit und das fränkische Köln

Das römische Köln Die colonia Claudia ara Aprippinensium (auch CCAA frei übersetzt: „Claudische Kolonie und Opferstätte der Agrippinenser) Für die Bewohner der Kolonie war immer […]

Stollwerck

Um 1860 begründete der Unternehmer und Cafehausbesitzer Franz Stollwerck seine Süßwarenfabrik. 1872 zieht sie aus Innenstadt ins Severinsviertel. Die große Fabrikanlage auf über 55.000 […]

Poblicius Grabmal

Ostern 1965 entdeckten die Brüder Josef und Heinz Gens bei Umbauarbeiten im Keller ihres Elternhauses in der Kölner Südstadt einen römischen Quader. Nachdem sie […]

Hänneschen Brunnen im Dau

Bei diesem Brunnen handelt es sich um einen stillgelegten Brunnen aus Travertin aus dem Jahr 1914, gestaltet von Simon Kirschbaum. Der Brunnen in der […]

Haus Balchem

Haus Balchem ist ein Bürgerhaus, dass aus dem Mittelalter stammt und später im Barock umgebaut wurde. Es wurde von dem Bierbrauer und Ratsherrn Heinrich […]

Kartause

Die Kölner Kartause blickt auf eine fast 700-jährige Geschichte zurück. 1334 wurde hier eine Ordensniederlassung der Kartäuser gegründet. Die Kartäuser gelten als sehr strenge […]

Strassenkarneval

Karneval gilt als die fünfte Jahreszeit in Köln und lebt vor allem durch den Straßenkarneval. Traditionell findet dieser sehr stark in der Kölner Südstadt […]

Altes Pfandhaus

Andere Begriffe für Pfandhaus sind Leihamt, Leihhaus, Pfandleihhaus oder Pfandleihanstalt. Ein Pfandhaus oder Leihhaus ist eine kommunale oder staatliche Einrichtung, die Darlehen vergibt. Als […]

Brunnen an der Eiche

Die Kölner Brunnen waren seit den römischen Anfängen der Stadt römische Kolonie bis zum Ende des 19. Jahrhunderts für die Wasserversorgung der Stadt zuständig. 1872 […]

Die Bottmühle

Die Bottmühle ist der Name einer ehemaligen Wind- und Getreidemühle. Sie liegt zwischen dem Bayenturm und der Severinstorburg, ist jedoch kein Teil der mittelalterlichen Stadtmauer von Köln […]